|

|

随笔小记

随笔小记中国人的中秋总免不了围绕一个圆字做文章,因为月亮的圆赋予了生活诸多的寓意和美好的祈盼。

从前,中秋来临时我们一家人都有着自己的盘算。回想一千多年前那个中秋夜,一个叫苏子瞻的词人醉饮达旦怀念久未谋面的弟弟子由,因为想得迫切所以把酒问青天,写下“但愿人长久,千里共婵娟”的千古名句。我的父亲盘算着中秋后从地里拉回的秋粮能否装满整个谷仓,盘算着上交公家多少,剩给自己的多少。我的祖父则在中秋的前几日便开始关注天气,他合计着十五的月亮能不能亮在心头以及拿什么样的贡品献给新一轮满月。我的祖母则悄悄摘下枯藤上的老南瓜,拿出炉盘,架起火炉……她心里也盘算好今年的南瓜饼上的图案,而令我记忆最深的便是祖母中秋节烙下的南瓜饼。

一幅农家小院度中秋的场景便铺展在一轮明月下。在以后的生活中,即使搬到水泥丛林的城市,我依然惦记着它的美好!

北方人做饼如同北方人性格一样豪迈。尤其农村,农村女人本身就是一部人生百科全书,蒸馍发糕、晒酱淋醋这些都是一代代人口授相传的手艺。有了这手艺的加持,女人变多了一份和男人过日子的自信。我祖母做南瓜饼的方式简约而深富内涵。面粉要用当年打下的新麦现磨,酵面是放在热炕头自己发酵的;南瓜是从瓜藤上现摘的老南瓜;香油也是小油坊里榨出的新油……用《舌尖上的中国》里流行的话说:顶级的美食,往往用最简单的烹饪方法,保持食材原有的味道。南瓜饼属于烤饼,烤制的炉具如盘,烤制前先找一块空地升起炭火,火候不可过大,以文火为上,然后将炉盘置于火上,待烤炉升温后将制作好的南瓜饼形状的面团放进炉内,再将无烟的炭火覆盖在炉盘的上方。如此上下火力全开,面团在炉内高温下烘烤,不多时启盖,热气腾腾,再趁着热气未消时在饼面上刷一层香油,如此一来,金黄油亮、泛着小麦原味的南瓜饼便可以出炉了。因为是中秋南瓜饼,所以不免也要在饼面上造些图案的。于是祖母便取下指头上的顶针,用它的圆按出一串串葡萄。因为这饼要拿来献给月宫里的嫦娥,所以祖母便又从针线篓里拿出一根缝衣针,以针为笔,用它画出一轮满月或者半月。因为月有阴晴圆缺。这样的图案经过高温烘烤膨胀后更有立体感,如同浮雕。这就是我曾经历过的中秋和中秋的南瓜饼。

多年以来的中秋,邻居总要来我家借烤炉,祖母心善来者皆不拒。起因同我们一样,也要制作献月的饼,于是四邻纷纷效仿借用。一两天后还回来,再被下一家借去,我奇怪的是,每次邻居还回烤炉的时候,还在烤炉里放四五个烤饼。我疑惑他们为什么这么做?又为什么在还烤炉的时候不告诉我们?后来明白了:祖母说,这是农家人独有的默契。放几个饼为了表达谢意,闭口不言,则多半是怕被拒薄了庄稼人的面儿,于是你不开口说,我也不声张,大家都心知肚明,欣然接受。如此默默传承的乡情曾温暖了我多年。

某年,路经一家店铺,其门牌为某某烘焙坊。我问老婆烘焙坊是做什么的?回答有二:一曰,你现在已经土得掉渣;二曰,是做蛋糕、点心的地方。我一经端详,的确是很洋气的名字,而且陈列的糕点形状各异,五味俱全。我不得不叹服于时代演进的速度。中秋的南瓜饼,如盖、如盘、如封印,我怀念中秋的南瓜饼!(作者:曾绍斌)

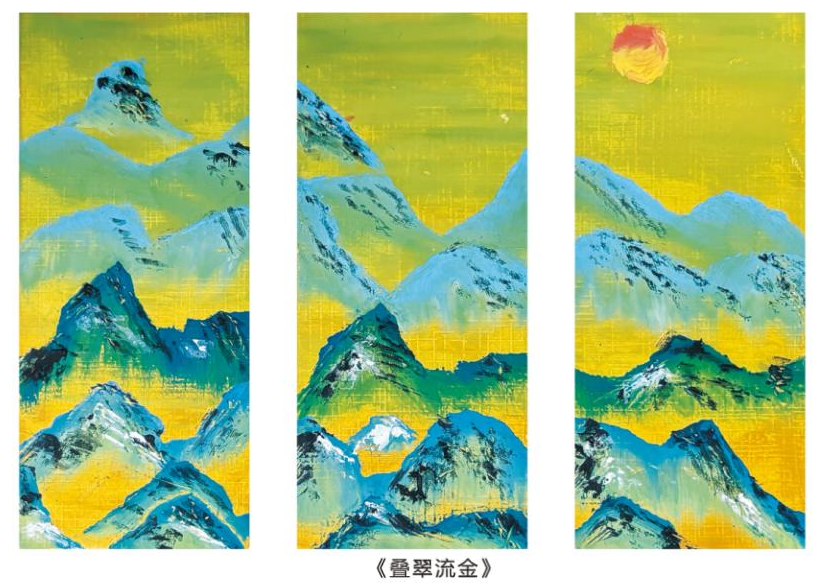

油彩画/郝媛媛